アメリカで受け取った郵便を転送するために、USPS Form 1583の公証(Notarize)が必要だったので、対応した記録です。2024年4月に実施した内容です。

米国からの郵便の転送

米国で郵便を受け取りたい時に使うPlanet Expressというサービスがあります。例えばアメリカにしか発送できないような商品を購入した場合に、代理でアメリカで受け取った後日本を含む様々な場所に転送してくれるサービスを提供してくれています。

通常の宅配便であればアカウントを登録しDepositを入金するだけで、基本的には問題なく転送サービスを受けることができますが、郵便や大量の宅配便などを転送する場合にはUSPS Form 1583の公証(Notarize)が必要になるようです。USPS Form 1583自体はPlanet Expressにサインアップした際に発行されるのですが、そのままでは未公証の状態で(通常はそれで問題ないようですが)、場合によっては公証プロセスが必要、ということになっているようです。

具体的な公証方法について

Planet Expressにも説明及びリンクがありますが、公証はオンラインの面談が必要で英語でやり取りが必要です。具体的にはNotaryCamというサービス(機関?)でオンライン面談を行なって、先方とこちらでサインをオンライン上で行なって公証、というプロセスになっています。

必要書類について

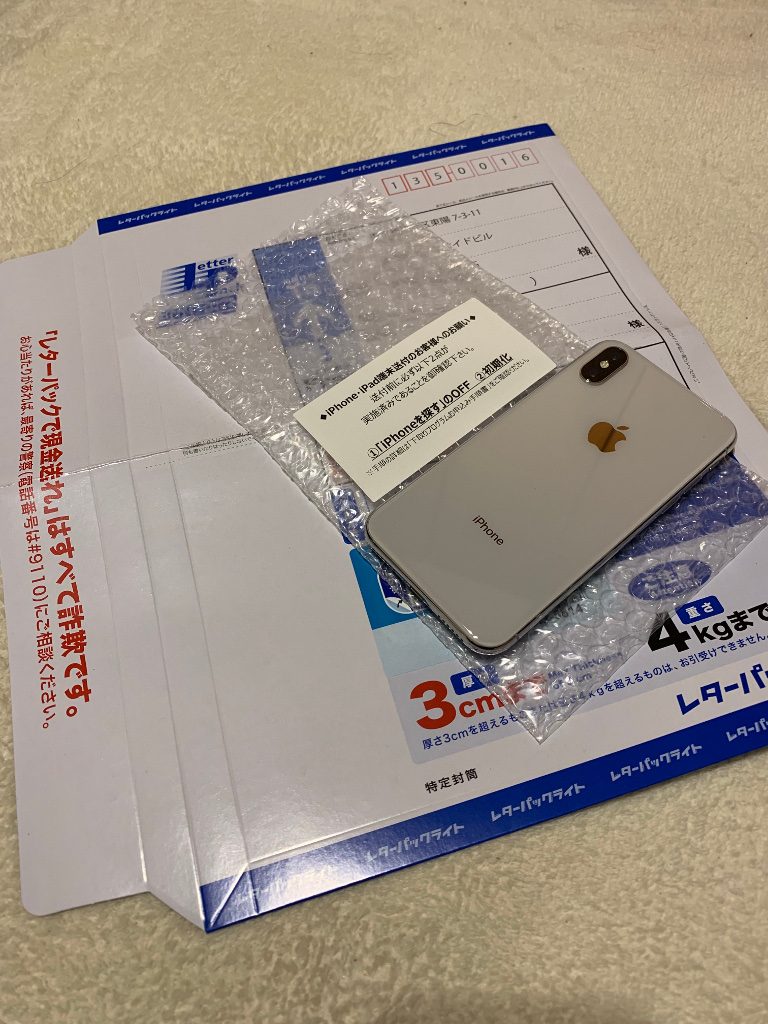

公的な書類が2種類必要、となっています。

私は日本発行の運転免許証とパスポートを準備しました。

英語以外の免許証は翻訳も必要、とアップロード後にメールで連絡が来ましたので、自分で免許証の写真を加工して英語版も作成し、追加でアップロードしました。自分で加工したもので問題ないようです。

面談について

英訳した免許証含め必要書類は問題ないということになり、NotaryCamから面談に関するメールが来ます。メール内にリンクが送られてきた後面談になります(本来は自分で面談日程を選ぶようなのですが、上記免許証のやり取りをしていたらリンクをメールでいただいたのでその手段で実施しています)。

面談はWebの独自システムのようなもので行い、やり取りはもちろん英語なのですが、結構色々と質問されます。事前に英語でどのように答えれば良いか準備しておくのが良いと思います。

私の場合は質問としては

・名前、生年月日、住所をパスポートを見せながら伝える

・アメリカのSSNを持っているか → Noで答える

・自分の意思でこれを申し込むか、などYesで答える系の質問

・今までの確認事項について誤りがないかの宣誓(カメラに右の手の平を映して行う)

といった感じでした。

これらが終わると、支払い(25ドル)になりますが、その場で払うか後で払うかを選ぶことができます。私はその場で払いましたが、クレジットカード情報の入力フォームがWeb面談の画面上に出てくるので、そこに通常通り入力して支払いました。先方でもリアルタイムで入力状況等が確認できるようで、カード情報が問題なければプロセスはそれで終了です。クレジットカード情報入力中にも向こう側では何らか作業をしているようでしたので、特に焦らせるようなことはなかったです。

すぐにメールで公証後の書類(サインが入れられているもの)が送られてきます。

これで公証プロセスは完了です。

面談は宣誓などアメリカっぽいプロセスが含まれていますし、普段使わないような単語も含まれていてなかなか難しい印象もありますが、向こうも普段から外国人を相手に対応しているようで、何回か聞き直しても丁寧に対応してくれる印象でした。

NotaryCam自体もメールでの問い合わせに対しても、ほぼリアルタイムに返事があり対応は良かったと思います。

公証後の手続きについて

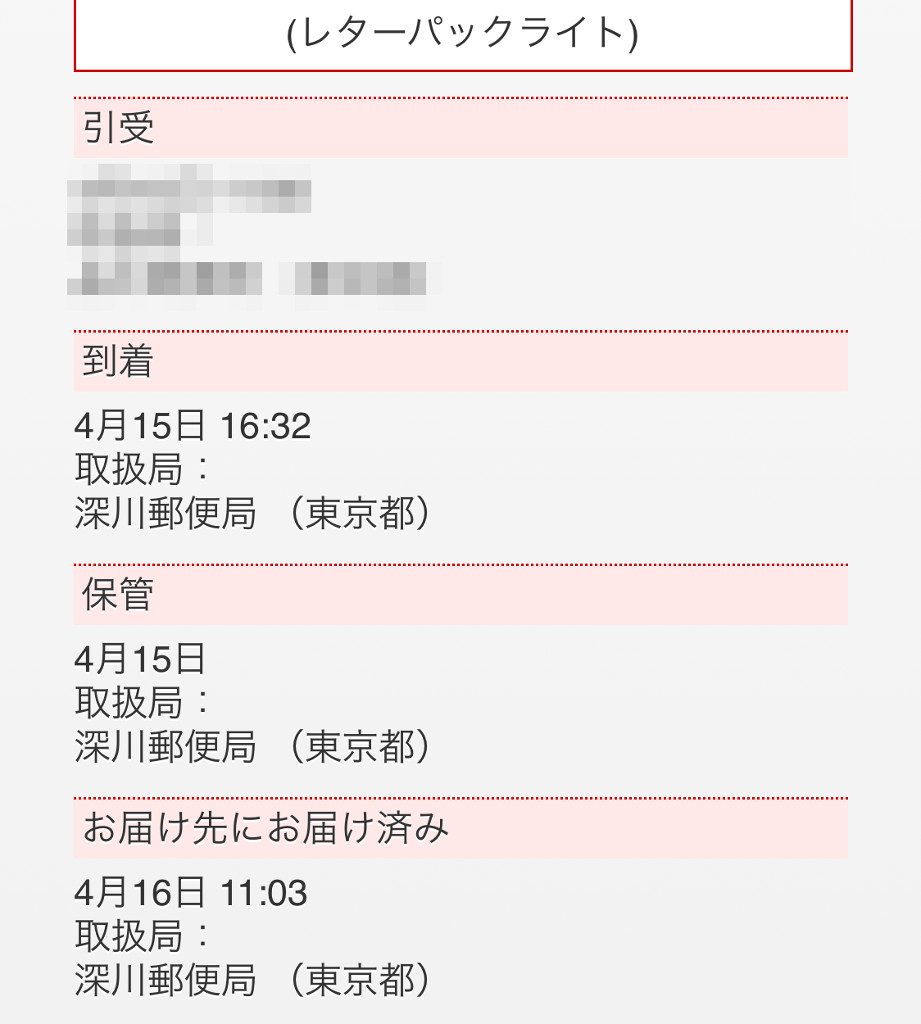

Planet Expressの場合は、FAQに書かれている通りNotaryCamからPlanet Expressに公証結果が連携されるようなので、特にこちらでやることはありませんでした。もし郵便物の転送がキャンセルされた場合には、NotaryCamで公証済みであることを連絡すれば、きちんとPlanet Express側でアカウントの状況を確認してくれて転送の手続きが進むはずです。

これで郵便物の日本への転送が問題なくできるようになりました。