我が家ではテレビがTOSHIBAのRegzaだったこともあり、録画はすべてHDDで賄い、かつ録画データを外に持ち出すことも不要だったので、Bru-ray Discレコーダーは買っておらず、一貫してBru-ray Discプレイヤーを使っていました。

ここしばらくはBru-ray DiscプレイヤーとしてPioneerのBDP-150を使っていましたが、突然前面の表示は出たままで何の操作も受け付けなくなってしまいました。説明書にある、リセットボタンも反応なし…。電源を抜いて挿しなおすと、今度は全面表示も消え何の反応もしなくなってしまいました。

結論としては電源回路部の電解コンデンサの寿命で、分解し電解コンデンサの交換で治りましたが、その内容について。

(注)修理・改造等は自己責任でお願いします。

Pioneer BDP-150について

まずは問題のBru-ray DISCプレイヤーである、PioneerのBDP-150について。2012年発売の、Pioneerの廉価版のBDプレイヤーです。廉価版らしく機能は絞られていますし、インタフェースもかなり限定的。

ただ一つ特徴として、チップの共通化の都合か分かりませんがSACDが再生可能というところがあります。ちなみにこの特徴は前後のモデルとして発売されているBDP-140, BDP-160, BDP-170, BDP-180で受け継がれています。特にBDP-170までは同軸デジタルでSACDの信号を取り出せるらしく、その筋では有名な機種のようです(BDP-180は4K対応の代わり?に同軸デジタル端子は省略されているようです)。

ちなみに2015年のBDP-180を最後にこのラインの廉価版BDプレイヤーはPioneerからは発売されていないようです。

分解と修理について

それでは分解と修理についてです。

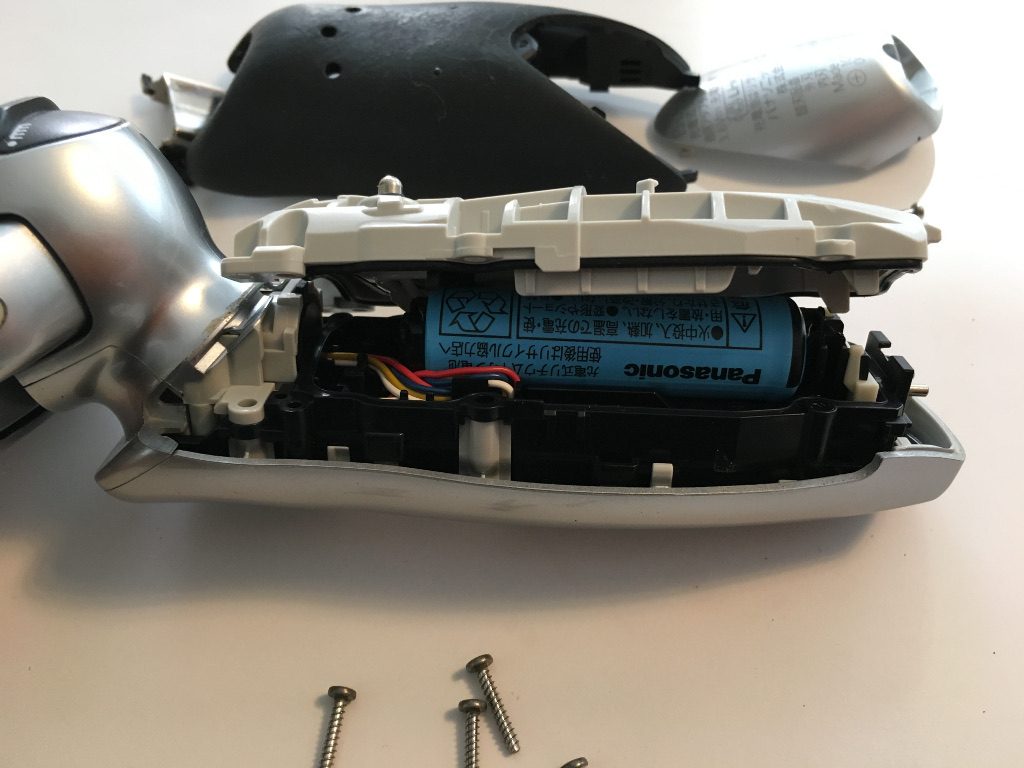

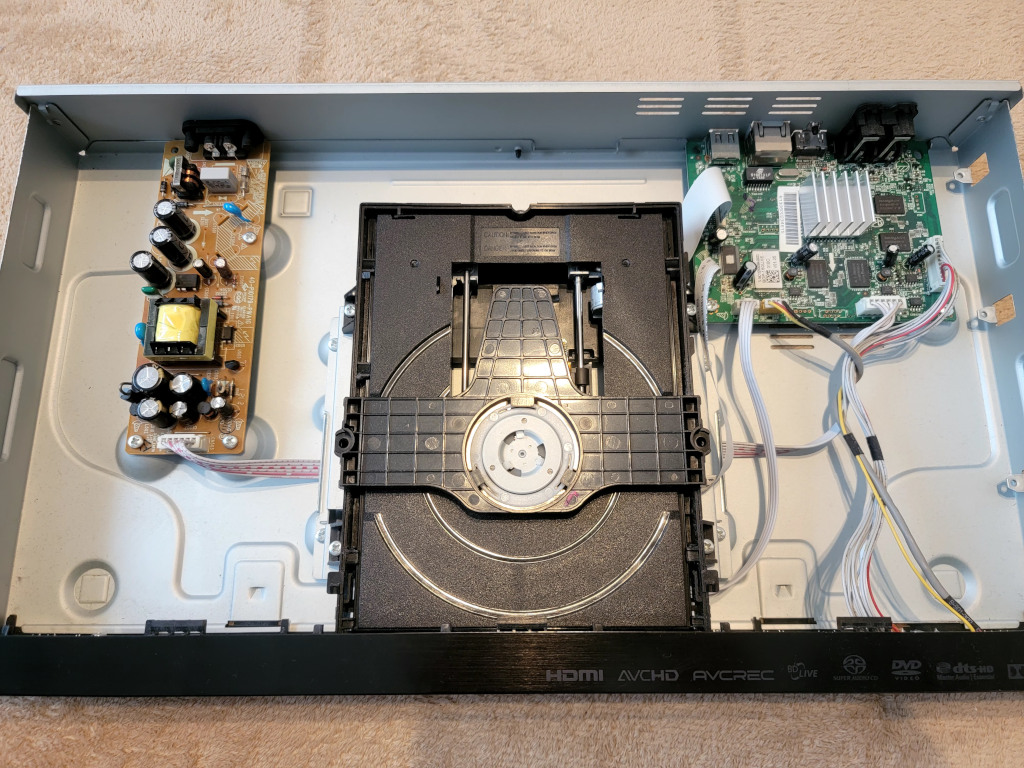

まず側面と背面のネジを開けて、カバーを開けます。向かって左側が電源回路、右側にデジタル信号処理部があります。廉価版モデルらしいスカスカぶりが印象的ではありますが…シンプルイズベストということで。

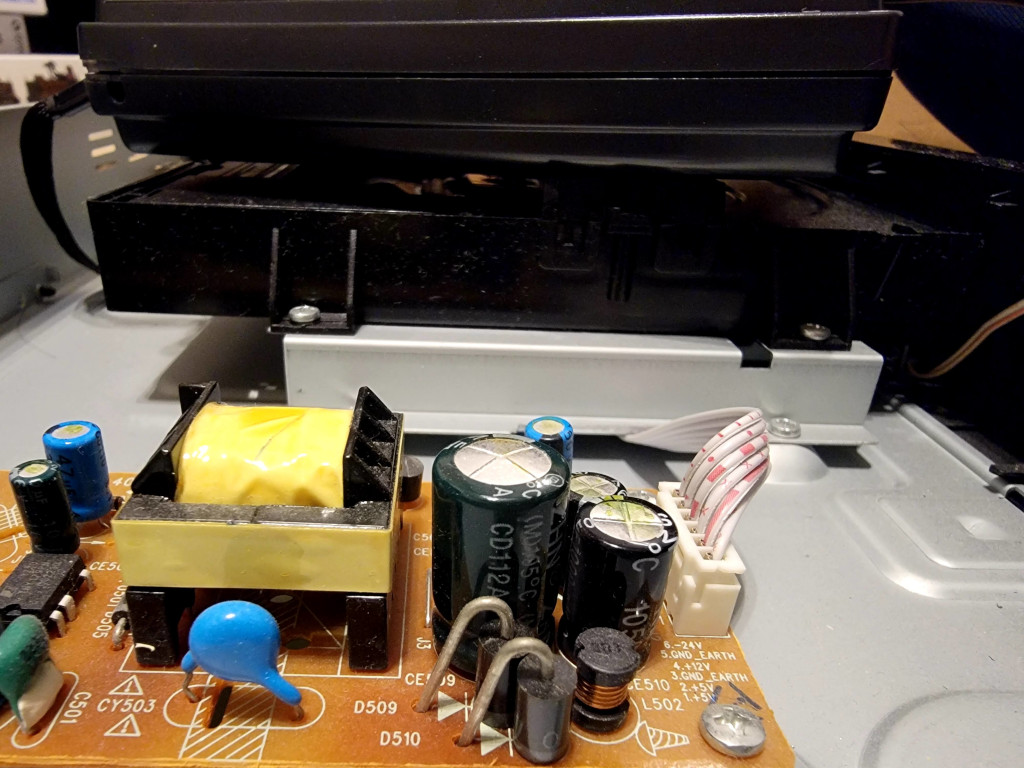

今回被疑なのは電源回路部ということで、こちらを中心に確認すると…

膨らみのある電解コンデンサを発見。電解コンデンサの寿命をまずは疑ってみます。

電源回路からの出力コネクタを確認すると、6ピンのコネクタとなっており+5V, +5V, +12V, -24VとGND×2が出力されているようです。まずはテスタで出力を確認…GNDと比較すると+5Vラインは+3V程度しか出ていないようです。

電力不足で動作が途中で止まってしまったのが原因のようです。電解コンデンサが怪しそうなので、まずはそのあたりの交換から実施。10年程度使っているため、電源回路上の電解コンデンサはこれを機会にすべて交換します。交換対象の電解コンデンサは以下の通り。

| 電圧 | 容量 | 温度 | 個数 |

| 16V | 2200μF | 105℃ | 1 |

| 16V | 1000μF | 105℃ | 2 |

| 16V | 470μF | 105℃ | 1 |

| 250V | 22μF | 105℃ | 3 |

| 35V | 47μF | 85℃ | 1 |

| 16V | 10μF | 85℃ | 1 |

| 50V | 47μF | 85℃ | 1 |

膨らみがあった電解コンデンサはリストで一番上の16V 2200μFのもの。回路上16Vのものが集まっている部分に当たり、このあたりの電解コンデンサが問題なのでしょう。使われている電解コンデンサのメーカはZHNとかKSDという名前のところのようです…(中国のメーカ?)。

これら電解コンデンサの交換品を東信工業他きちんとしたメーカ製のもので、共立電子の通販で注文、交換しました(最初は一部85℃品が付いていましたが、すべて105℃品に交換しました)。

交換後の様子

一旦16Vのものが固まっているところのみ交換してみました。交換後に再びテスタで出力を見てみたところ、規定通り+5Vが出力されるようになり、電源ONからDiscの再生まで一連の動作がきちんと行われるようになりました。

やはりこの膨らんだ電解コンデンサ周りの寿命が原因だったようです。

ついでに購入したほかの電解コンデンサもすべて交換し修理は完了しました。

まとめ

無事電源回路部の電解コンデンサの交換で順調に動作するようになりました。

この機種は、電源のON/OFFにかかわらず常時電源回路部に電源が流れている仕様のようで、それが電解コンデンサの寿命を早めているのかもしれません。いずれにせよ今回は原因がシンプルだったので、電解コンデンサの交換で修理が済みました。

今回の問題以外にも、このBDP-150はトレー部が動かなくなったりいろいろと問題が出てくる機種ですが、引き続き頑張ってもらおうと思います。