久しぶりにAMDのCPUを使ってPCを作ってみました。AMDのCPUを使うのはThnderbirdのAthron(1.2GHz)時代以来(2001年くらい?)。

マシン構成について

ひとつ前に使っていたPCはintelのCorei5 4670KをCPUにしたマシンでした。マザーボードはAsRockのZ87Pro3。AsRock製マザーボードは初めて使いましたが、安定して使用することができたので良いメーカーでした。今でも定番メーカーですしね。

さてWindows11がほぼメインの時代になってきましたが、さすがに第4世代CoreはCPUがサポート外。実用上特に困っていることはなかったのですが、これをきっかけにPCのリプレースを検討しだしました。またintelで作るのもアリですが、コスパが良いと言われているAMDで久々に作るかーという感じ、かつ使えるパーツを使いまわしで…といった感じで。ビデオカードは前回組み立て時から高騰していますし、数年前に秋葉原を席巻した「例のグラボ」こと出力端子のないRADEON RX470を使っていました。

これを無改造で使いまわすためには、グラフィックス機能が内蔵されているCPUを選ぶしか選択肢はないので、Ryzen APUで5600Gに決定、これを軸に以下のような構成で作ってみました。

| CPU | Ryzen 5600G |

| Mother Bord | ASUS TUF GAMING B550M-PLUS |

| Graphics | AMD RADEON 470RX (例のグラボ) |

| Memory | Corsair DDR4 (CMK32GX4M2E3200C16) |

| OS SSD | CFD PG3VNF 500GBytes |

| ストレージ | その他HDDいくつかと2.5inchSSD |

| OS | Windows11 |

| ケース | Antec Solo (まだ現役) |

組み立て後

表の通りの構成で普通に組み立てましたが、特に何のトラブルもなく快適です。

唯一設定に手間取ったのが、Ryzen APUで例のグラボを使えるようにするところでした。

例のグラボを無改造でRyzen 5xxxGと組み合わせて使う

intelのCPU(Haswell以降)だと例のグラボと組み合わせて、映像出力はマザーボード側の端子から出しつつ演算を例のグラボにさせるテクニック(というか設定法ですね)が多数公開されており、私もそれを使っていました。

理論的には、Ryzen APUはグラフィックス機能が搭載されているので、同じことができるのではないか、と考えやってみました。

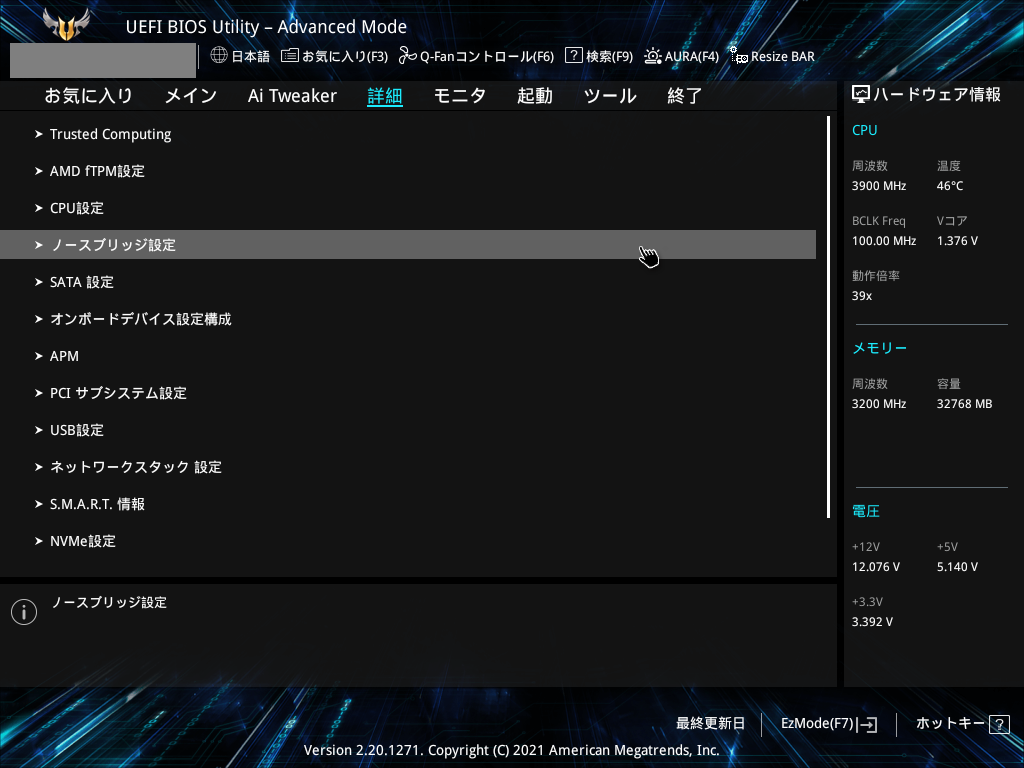

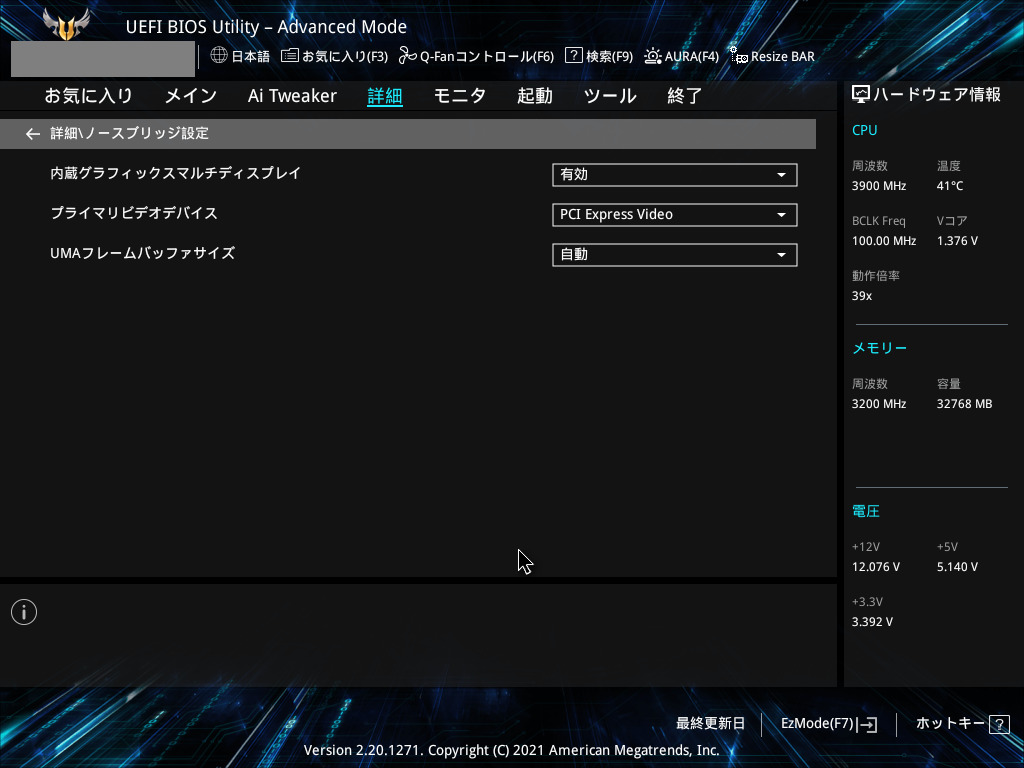

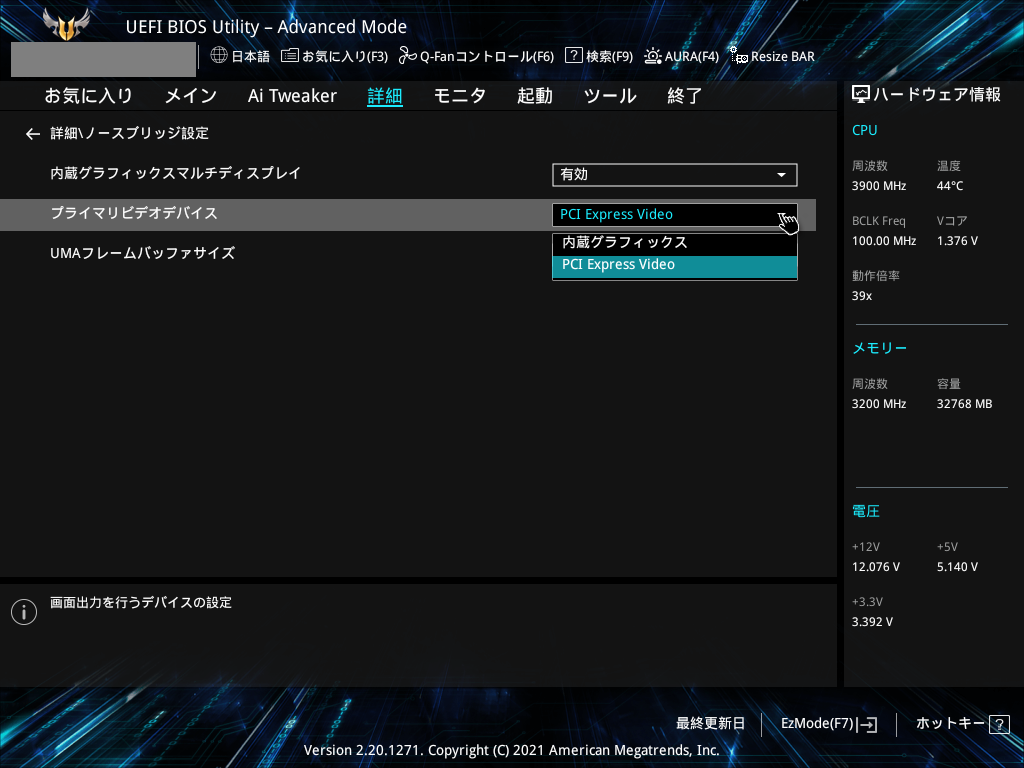

マザーボードによって設定項目が多少異なると思いますが、ASUSのマザーボードの場合にはUEFI上で以下の設定をすることで、intel CPUで行っていたことをRyzen APUでも実現可能でした。

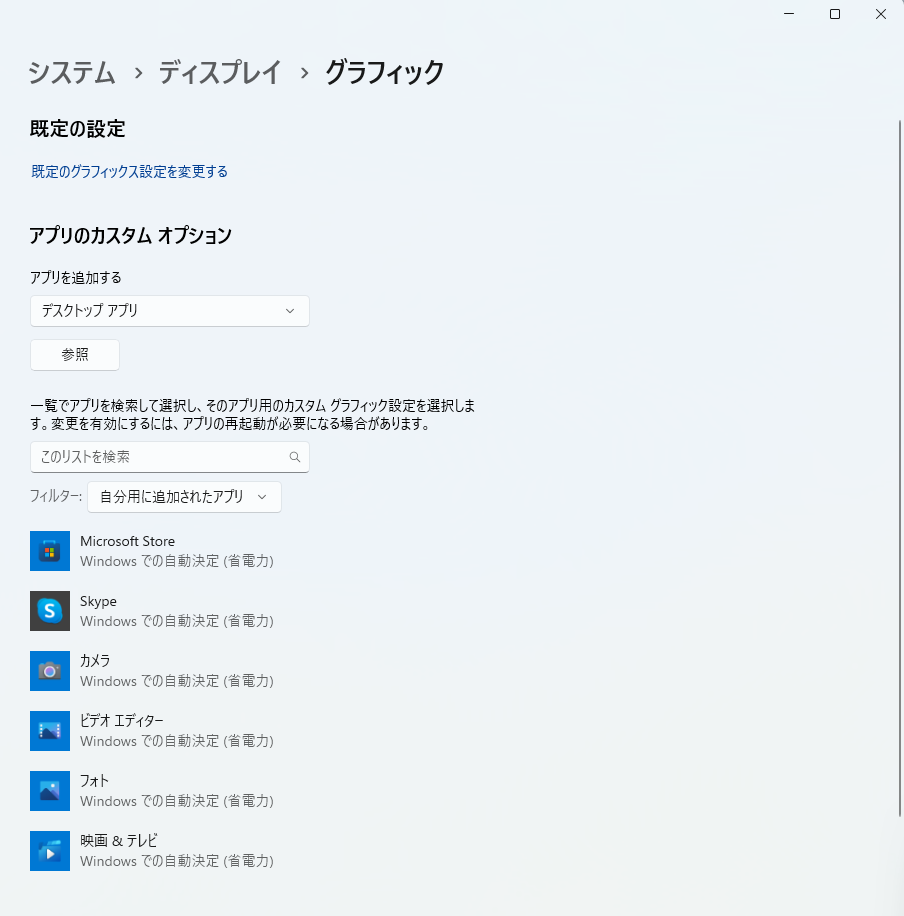

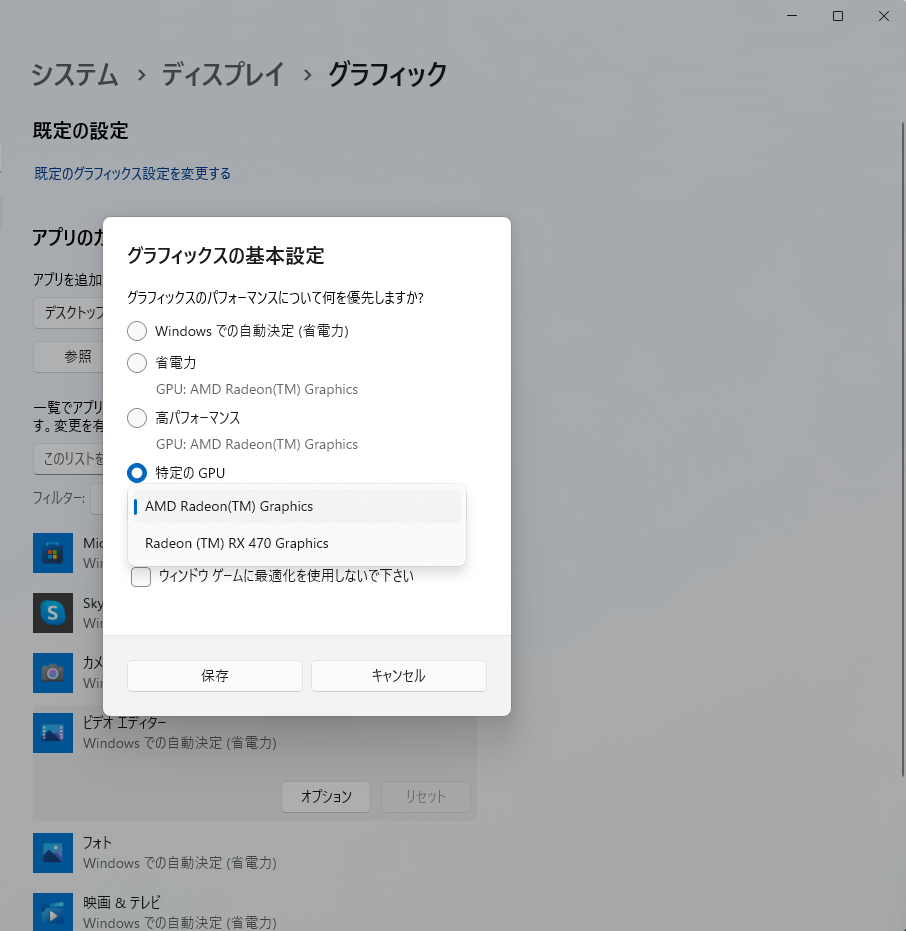

この設定でWindows側でアプリごとに使用するグラフィックスカードが選択できるようになりました。

グラフィックス処理の重いアプリを指定し、5600G内蔵の「AMD Radeon(TM) Graphics」から例の「Radeon(TM) RX470 Graphics」に変更すれば設定完了です。

まとめ

無事にRyzen APUでも出力端子のない「例のグラボ」であるRadeon RX470を使用することができました。

しかし、実はRyzen 5xxxGのグラフィックス機能(Cessanneコア)は新しいだけあって、動画エンコードなどはハードウェアエンコードができるためRX470よりも速かったりし、世代の差を感じることもあります。

また、B550チップセットはNVMe SSDのPCI Express x4に対応していますが、Ryzen 5xxxGとの組み合わせではそれができないのが残念…(Ryzen 5xxxXとの組み合わせで可能)。

ということで、次回は出力端子のあるグラフィックカードの追加と、APUでないRyzenへの載せ替え、と続く形になりそうです。。